元朝

蒙古族忽必烈(元世祖)建立元朝,下诏推行“八思巴文”(如上图)为元朝官方文字,但是终究无法取代既有的蒙文、汉文、藏文。元朝先后设置蒙古房、蒙古官学、唐古特学、托忒学等官署,培养语文人才,负责翻译蒙文、回文、藏文书籍。

在元代,由西方东迁,旅居在中国的西方人,除了传统的经商、旅行之外,更多的是通过降附和俘虏,西人数目之多,远远超过前此的任何时代,其中能作为口语翻译者,蒙古语称之为怯里马赤(Kelemeci),未非正式编制的官职。元朝在大都(今北京)设立的会同馆,才是正式负责口译的官方机构。

明朝

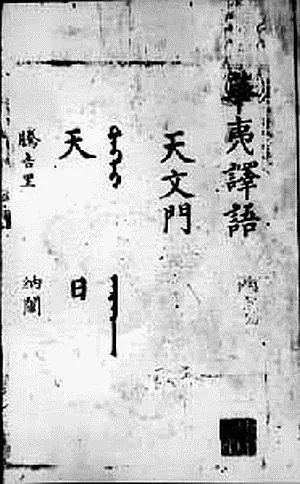

明朝初年,朱元璋(明太祖)在南京应天府设会同馆之外,也命人编撰蒙汉对译的辞书《华夷译语》,方便官员对外交涉过程中言语沟通之便。明成祖在京城首设四夷馆,专门负责笔译,隶属翰林院,选取国子监生培训。下分八馆:鞑靼馆(蒙古语)、女直馆(女真语)、西番馆(藏语)、西天馆(梵语)、回回馆(波斯语)、高昌馆(察合台语)、百夷馆(傣语)、缅甸馆(缅甸语),“置译字生、通事,通译语言文字”。又增设暹罗馆(泰语),八百馆(泰沅语)共为十馆。而后该馆不断扩增,截至明成化五年(1469年)已有附属馆18处,包括朝鲜馆(朝鲜语)、日本馆(日语)、琉球馆(琉球语)、安南馆(越南语)、真腊馆(高棉语)、暹罗馆(泰语)、占城馆(占语)、爪哇馆(爪哇语)、苏门答喇馆(亚齐语)、满剌加馆(马来语)、河西馆(河西语)…俨然近悦远来的泱泱大国之势。

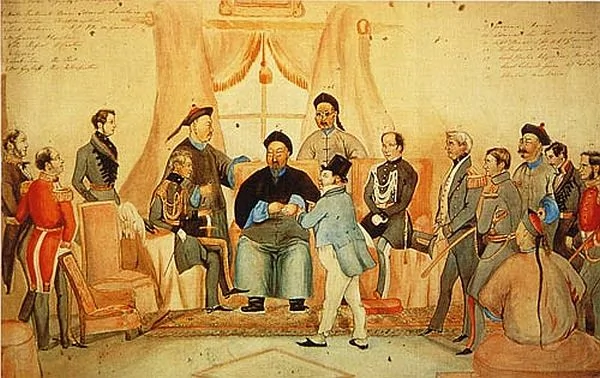

清朝

清顺治元年(1644年),满洲人入关,将很刺耳的“四夷馆”更名为“四译馆”,百夷馆更名“百译馆”,撤销鞑靼馆和女直馆。乾隆年间再将“四译馆”和专门接待少数民族官员和外国使臣的“会同馆”合并,改称“会同四译馆”,分设西域、八夷两馆,重新编纂各馆的(西番)《译语》。这些通译官职级依旧不高,一般为七、八品。光绪年间,各使馆的头等通译官始提高待遇,定为正五品,限额一名,严禁超编。整体说来,清王朝走向闭关自守,不愿与外国交往的同时,也就不注重翻译人才的培养,到了晚清,官府所需的翻译人才,只能从官派留学生中去寻找了。