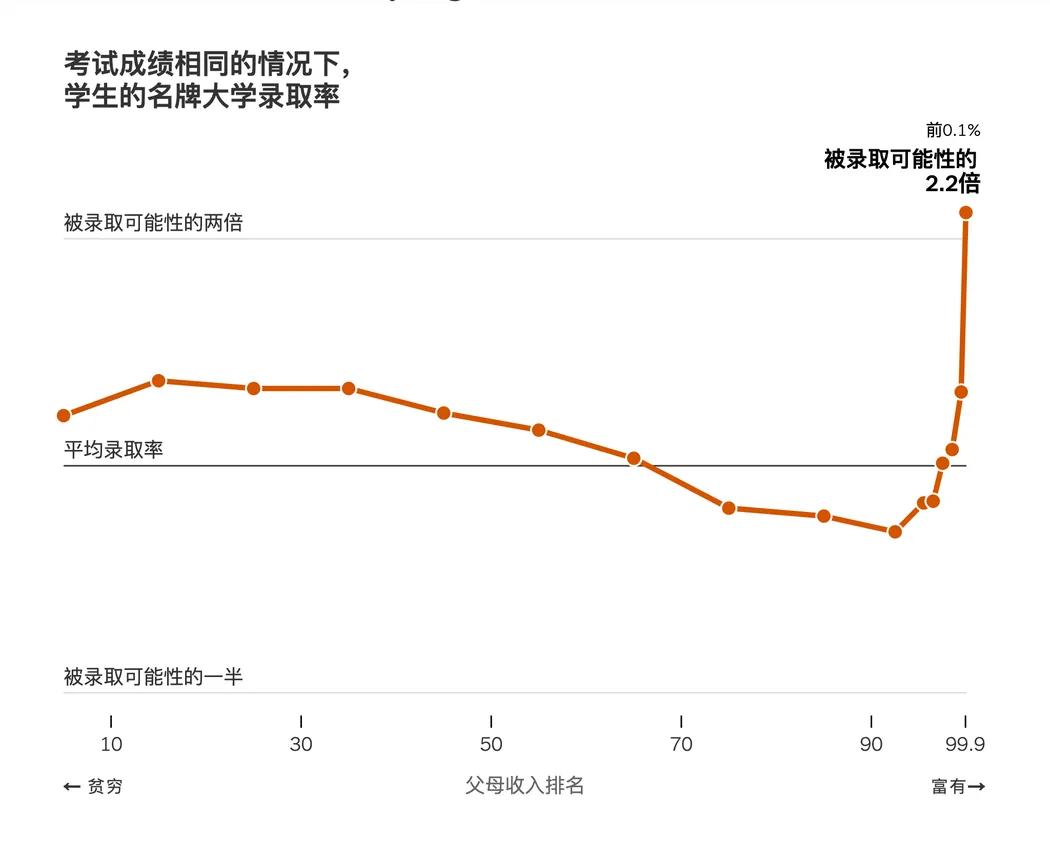

“从那个时候我开始意识到,每个人站在不同的起跑线上。在这场游戏中,父母手上有什么牌,有什么经济、社会和文化资源,决定了能否为孩子避免潜在的障碍和失败。”

姜教授引用了社会学家布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的观点,教育是被所有人共识为一条重要的途径。

参与调查的这批父母大多是60后生人,孩子是90后,姜教授把他们定义为“中国第一代需要孩子复制自己精英地位的家长”。

他们利用自身的成功经验,不仅可以帮助孩子成功获得大学录取,还在孩子未来的事业、职业中提供有益的协助。

其中一位妈妈在面对“如果孩子考不上清华北大怎么办?”这样的难题时表示,如果考不上,孩子有三条路可以选:①复读一年,考上的机率会更大;②申请香港的大学;③申请国外的大学。

这位妈妈并不是仅仅给出了方案,对每一种方案如何具体实施和操作她都有充分的准备,在书中,我们可以看到不同父母如同“八仙过海,各显神通”一般,达到目的。

无论如何,获得一个名校录取,是他们对孩子的“兜底”。

在种种的支持下,这些北京顶尖高中的学生们一路“厮杀”到国际竞争中——进入名校,留在全球各地工作,最终跻身为国际精英中的一员。

也正是因为父母的兜底,这些孩子的试错机会就更多了。

尤其是经济支持。随着美国部分私立大学暴涨到9万美金一年,出国留学的费用就更高了,还有在申请前的各种培养费用。

我们曾写过这样一段话:现在爬藤,仿佛就像是爱马仕配货。我们做过估算,要想培养一个爬藤的孩子,高中三四年的校外花费就得上百万。

姜教授在书里提到过一个典型故事:有一个学生因为SAT考试成绩不够理想,一年之内往返新加坡5次,其中包括机票、酒店、报名费,就是为了能让孩子能在分数上更高一点。

追求最好永远是精英家庭的目标。她在那所顶尖高中见过见到过一副巨型世界地图,在上面标出了学生们的目标——麻省理工、斯坦福、哈佛、普林斯顿、耶鲁、剑桥、牛津等16所大学。

其他大学都不配称为一流,这也难怪为什么加入爬藤战场的精英家庭越来越多,也越来越舍得投入。

02父母却觉得自己什么都没做

然而,有意思的是,孩子们都觉得父母没做什么。父母也常说自己没做什么,孩子最辛苦,还时常愧疚自己做得还不够。

举个简单的例子,书中的郭先生是当年全省考试的头部选手,儿子却一向成绩一般,他们就动了出国的心思。但是考虑到青春期儿子的叛逆,不愿意出国,他先是给儿子报了一个美国暑假访校项目,15天的旅程结束后,儿子说“我一定要去美国。”

在这些家长中,他们常说:“孩子的人生应该由自己决定”,却会在不经意间进行引导,或者说家庭教育潜移默化的影响。

比如为了郭先生会有策略的跟孩子进行出国目的地的讨论,一开始还会假装不同意让儿子以为爸爸是被自己说服的,同时在选择留学中介上也是如此,最终申请进入了美国一所TOP大学。

一切都在朝家长预设的方向发展,儿子却觉得父母什么也没做:“他们根本帮不上什么忙。”

“父母也总觉得自己没做什么,但付出的可太多了!”

在姜教授看来,精英父母往往是很擅于谋略的,他们看得到10步以外的距离,并且懂得如何让孩子心甘情愿走过去。他们不仅是父母,也是经纪人,是心理咨询师……

这莫不也是一种牛娃父母身上,令人羡慕的养育智慧。

姜教授的研究贯穿了七年之久,从最初的高中阶段,一直到这些学生进入大学、研究生、职场。

她看着他们从美国顶尖名校跳到英国牛剑继续攻读研究生,或者在国际市场上游刃有余地转换着高薪的工作,真正成为了世界精英,实现了父母的目标。

但是,她也观察到“天生拿到好牌的人很难意识到自己享受了特权。”

她在书中提到了一个故事。有个女孩高三那年想要申请约翰霍普金斯大学,在申请截止的几个小时前,她突然感到很焦虑,于是就打电话给自己的顾问,说必须要再改一版文书,让对方在一小时内再做一轮修改,要知道,那时已经是接近凌晨了。

身为一个国际教育媒体从业者,这样的故事我不知道从一线老师口中听到了多少:“他们觉得自己理所当然得到优待,得到照顾,得到最好的资源。”

按照姜老师的话说,跟中国人大多数身上有着不配得感的自卑不同,这些孩子身上充满着“我值得”的自信和信念感。

当媒体在极力渲染考入名校、家庭条件优秀的孩子多努力时,这本书会告诉你,其实中国还有一大批同样勤奋努力,甚至更加拼命的普通家庭孩子,只能考入二本,在舆论中彻底被隐身

不过,姜教授研究的群体都是“学神”。

然而,哪怕是在精英阶层里,学神也只是金字塔尖极少的一部分,仍有少数的学霸、大量的学渣和更多的学弱在“挣扎”。

往长远说,从以学神体系为代表的大规模牛娃宣传极具破坏性,比如我们常看到各种超级牛娃如谷爱凌的案例来教父母育儿,一来我们会让个人努力掩盖了家庭资源的优势。

哈佛大学哲学教授用“精英的傲慢”来形容这种心态,精英看不见自己的地位优势,认为其他人都是因为不够努力而无法成功,从而不愿意承担对社会更多的责任。

同时,也会让同温层的无数非学神的学生陷入无尽内耗:担心努力后失败显示我的无能,不如不做了;努力后还是达不到学神的高度,对自我失去信心,甚至陷入抑郁。

中国第一代精英的复制之路仍未结束,国际教育也变得越加高度状元化,因此,在这场对一手观察和分析中,透露出作者姜以琳教授身为精英的反思和关怀:

别忘了,我们羡慕的松弛感,其实是一种隐形的“特权”。