第八章赫绪曼对后世的影响

一项新颖的社会科学

赫绪曼对于跨越学科界线的兴趣,从他的第一本书便相当清楚。一九七○年代初期,当时仍然新颖而且蓬勃发展的国际政治经济学领域就有两名创立者感叹指出,国际研究当中的政治分析与经济分析总是冥顽不灵地彼此分立,而且这样的分立毫无任何逻辑可言:

指称国际政治与国际经济具有密切关系的说法寻常可见,而且针对其中任一者的深度分析必然也需要对两者都有些理解。尽管如此,却极少有作者实际上把这两者连结起来。经济学家倾向于假设政治结构、彻底忽略政治,顶多是企图利用高度简化的政治概念来分析政治对经济过程的影响。政治学家在学科上的视野狭隘更是严重。国际政治的大多数职业学者对于国际经济所知都相当有限。一般而言,政治分析者就像三度空间井字棋的新手玩家,虽然在形式上认知权力的经济层面,实际上却还是臣服于向来的习惯,只在熟悉的军事外交层面上玩这个游戏。

早在三十年前,赫绪曼就以《国家权力和对外贸易的结构》弥合了这项分歧。在这本书出版的几个月前,康德里夫谈及赫绪曼及其同僚所抱持的精神:也许在第二次世界大战之前的世界里,“权力平衡与国际收支平衡”是思想与行动这两个各自分立的领域当中的支配概念;但我们必须体认到,在第二次世界大战之后,已经“不可能……再回到这种国际经济与国际政治分立的状态”。

值得注意的是,康德里夫指称赫绪曼及其同僚之所以比较容易采取跨学科的态度,可能是奠基在一种欧陆特有的心态上。在漫长的十九世纪期间,英语国家的外交实践主要都是奠基在自由放任的哲学之上,致力于把政府对于经济事务的干预降到最低。贸易虽然从来不曾完全与国家政策脱钩,但值得一提的是,外交部与国务院却都没有任何经济人员。

不过,欧洲大陆的状况却是不同。在欧陆各国的国内和国外政策当中,经济与政治的分立从来都不是那么明确。策略元素在经济规划与国际经济关系当中总是相当重要,而作为英国经济实力基础的多边贸易体系则持续扩张。康德里夫指出:“欧洲的权力平衡虽然明显正在变动,国际收支平衡则持续受到国际金本位制度的货币机制所调节,”但当时只有少数人注意到这一点。

那些早期的思考与学术经验对赫绪曼而言无疑相当重要,因为有幸生活在学科壁垒造成大学体系僵固之前那个时代的他,总是像现代时期的道德哲学家那样不断游移于不同的学科领域之间。在《国家权力和对外贸易的结构》里,跨越学科界线使他能够以一种新颖的方式探讨国际贸易的政治层面;在发展三部曲当中,跨越学科界线的做法借由人类学文献的协助而对个人与社会晋升的不同方式开启了新观点(在《经济发展策略》当中,必须归功于莎拉的必要贡献),还有发展策略的政策层面(《迈向进步之旅》)以及在专案管理当中提出认识论上的不确定性(《发展专案观察报告》)也都是如此。在〈反简约:将部分类别的经济论述加以复杂化的三个简易方法〉(Against Parsimony: Three Easy Ways of Complicating Some Categories of Economic Discourse)这篇标题明确的一九八四年文章里,赫绪曼重新检视了他在两年前于《摇摆不定的参与》当中提出的若干想法,例如后设偏好的概念。原本在哲学领域讨论的后设偏好概念,展现了标准经济理论的部分重要限制。赫绪曼首先指出,显示性偏好以及理性行为者这类标准经济学概念导致我们不可能严肃探讨价值观如何形塑以及改变人类行动:价值观造成的影响,和西洋梨与苹果之间的选择这种简单偏好的改变并不相同。第二,在政策层次上,把价值观视如简单偏好可能会导致我们对若干集体问题(例如污染)提出缺乏效率的解决方法。赫绪曼指出,比起像是提高工业家污染成本的行动,法律会在更深的层次上形塑价值观以及影响集体行为,原因是只着眼于需求面的行动,造成的影响远远比不上形塑价值观的力量。

我们也可以针对不同类型的活动提出类似的论点,像是工具性与非工具性活动。在前者这类活动里,手段与目的、代价与报酬都受到明确定义并且区分开来。这类活动是标准经济分析的自然领域。不过,许多活动的手段与目的之间并没有那么明确的区分,或是我们为了达到目标而付出的代价以及从该活动中得到的报酬也是如此。举例而言,非工具性活动遭到的忽略,以及这类活动经常具有的“努力与达成相互融合”的特性,就造成主流经济学家那种“训练有素的无能”(套用范伯伦﹝Thorstein Veblen﹞的用语),难以对集体行动提出具有说服力的解释。即便是像例行公事这种典型的工具性经济活动,也带有一项非工具性元素,对于寻求解释劳动生产力以及工业管理有效性的波动而言非常重要。

明白可见,对赫绪曼而言,集体社会变革的问题特别重要。他聚焦于社会行动的集体层面,经常以一种对搭便车概念感到不耐的形式呈现自己的观点。赫绪曼主张指出,这项概念在“正常时代”也许有些用处:所谓的正常时代,就是公民虽然可能对公共财的决策感兴趣,但他们的时间与精力却必须投注在私人生活。不过,如同赫绪曼在一九七一年所言(其中适切指涉了一九六四年的经济危机):“时代……极少完全正常;在不少情况下……时代不但不正常,而且还‘不断变化’。”对赫绪曼而言,唯有把经济、政治与社会心理学结合起来,才能够以有意义的方式探究社会变革与集体行动的问题。

因此,公共道德与公民行为是赫绪曼在〈反简约〉当中所举的第三个例子,这点并不出人意料。举例而言,这两者有助于解释捐血的经济学,以及其他许多奠基在信任与尊重特定道德规范之上的机制,那些道德规范对于市场的良好运作其实具有关键重要性。漠视公共道德恐怕会导致公共道德的萎缩,但过度坚持公共道德也会造成反效果,因为公共道德不可能无尽成长,所以如果要求过度,公共道德可能会因此变得稀缺。赫绪曼如此总结这种两难:

爱、慈善以及公民精神在定量供给的情况下都不是稀缺要素,也不像技术与能力那样会随着练习而出现或多或少看不见尽头的进步与扩张;而是会展现出一种复杂的混合式行为:这些要素一旦没有受到掌权的社经体系充分实践和诉求,就会因此萎缩;但如果受到过度鼓吹与依赖,就会再度变得稀缺。更糟的是,这两种危险地带的确切所在处……却没人知道,而且这两种地带也绝非稳定不变。

一如赫绪曼典型的思考方式,他认为我们必须要有足够的敏感度,才能理解这些潜藏的门槛以及那些门槛如何随着时间与地点的不同而变。

我们可以断定赫绪曼的方法所追求的目标不在于提高我们的预测能力,而是要把对社会与社会变革的分析变得更真实也更有说服力。如同赫绪曼在一九八四年那篇文章的结论所写的:“所有的复杂问题都来自单一来源,也就是人性的极度复杂。传统理论因为非常充分的理由而对人性的复杂度置之不理,但我们必须把这一点强制摆回传统发现当中,才能获得更高的真实性。”69人不只是有效率的经济主体,不只是如亚罗所说的“优异统计员”,而是能够主张以及阐述意见与价值观、具有自我反思能力,而且内心存在着自私与利他的拉扯、自利与公民意识的拉扯,也受到工具性与非工具性行动的驱使。这些行为全都会影响经济过程,所以赫绪曼主张这些行为都必须重新纳入经济学以及更广泛的社会科学当中。

不过,赫绪曼虽然批评过度简约的模型,却不表示他毫不容忍模型或者理论性的思考。在一九九二年一场针对他的著作举行的研讨会上,他自己就提到这一点,并以明白可见的自豪列出自己在学术生涯中阐述过的许多理论性概念。实际上,赫绪曼认为自己被说成非理论或反理论社会科学家是一种不当的说法。就连“制度性”一词他都认为相当局限又未能切中要点;而且我们在他的著作里也不难发现典范、理论、原则,以及广泛的分析类别。实际上,他的许多著作都把这些类别摆在首要位置,从书名开始就是如此(《叛离、抗议与忠诚》;《激情与利益》;《反动的修辞:悖谬论、无效论、危害论》)。就算他采取的理论方法没有直接在封面上宣告(《经济发展策略》;《发展专案观察报告》),只要一读内容也可明白看出。

赫绪曼的理论论述不是以产出严密而重大的社会变革定律为目标,而是要建构中程模型,具有足够的抽象性而能够分离出特定元素并且展现其解释潜力,但又不至于太过特殊化而舍弃其分析性角色。赫绪曼所有的模型与原则都是诠释镜片,能够协助我们理解历史过程,但必须填入历史材料才会有用。要适当运用赫绪曼的分析,以及评估那些分析在产生新知识以及提出有用的新观点方面所具备的能力,情境化是不可或缺的根本元素。对赫绪曼而言,专案是事件的“独特组合”,还有决策过程、针对福利政策的具体辩论与关于公共服务品质的协商,以及政府在国内贫富不均日益加剧的情况下能够号召的支持,也都是如此。以上这些都“适合典范式思考”,他写道,但“只有在非常特殊的意义下才是这样”。

赫绪曼的模型没有针对一个特定情境究竟会朝什么方向发展提出任何现成的预测。他的模型发挥的功能,是协助确立分析的框架,好让辩论与决策能够更有事实基础。不过,这点唯有透过研究具体的历史材料以及特定情境的意识形态状况才有可能达成。这种做法能够帮助观察者提高自己对社会过程的复杂性具有的敏感度,而如同我们在许多篇章当中已经看过的,赫绪曼认为这种敏感度是一种隐性知识,只能产生自经验当中。不过,这种敏感度一旦产生出来,即是开放的心胸与好奇心不可或缺的要素,从而能够对扩大政治行动空间的历史意外进行探究:换句话说,这是赫绪曼那种可能主义的一个首要来源。

自我颠覆

在《反动的修辞》最后一章,赫绪曼探究了他依据公共辩论当中的保守与新保守立场而详细加以分析的悖谬论、无效论与危害论,如何能够在进步主义论述当中见到若干相对应的修辞建构。因此,赫绪曼写下了一个起初没有规划的章节,而在某些方面颠覆了他这本书原本的意图。

赫绪曼以这个章节实践了他后来所谓的“自我颠覆”。他重新起用“颠覆”这个原本带有贬意的冷战用语,以反身自省的模式运用,描述了他喜于和自己提出的命题争辩的性格(别忘了他对别人的理论抱持的那种“不必然是这样”的反应)。实际上,赫绪曼注意到这是许多学者都有的一种共同特征。

赫绪曼发现自己的著作特有的一种性质,是他一直都习于重新考虑以及修正自己过往的主张,甚至从事方向相反的推论,而不是只一心找寻证据证明他自己的核心理论。我们在本书看过许多这种态度的例子。举例来说,我们在第五章注意到赫绪曼如何在他针对一九八九年的众多革命所进行的分析当中修正了叛离与抗议的概念。叛离与抗议在他一九七○年出版的那本书里被呈现为两种相互替代的行为,但在一九八九年的大批人口逃向西方(叛离)以及愈来愈盛大的反共产政权群众示威(抗议)当中却具有互相强化的效果。不过,如同这个例子所示,这样的自我颠覆并没有导致赫绪曼原本的理论遭到彻底推翻。赫绪曼认为这种自我颠覆“有益而充实”,因为这种做法不是驳斥原本的论点,而是促成“在社会世界当中界定出原本假设的关系并不适用的新领域”。换句话说,这种自我颠覆的态度强化了解读世界的能力,而不是加以削弱。

对赫绪曼而言,这又是另一种重要态度,可让我们赖以建立一个更民主的社会,奠基在公民冲突以及对社会的审议能力抱持的根深柢固的信任之上。他写道:“我相信我在这里所谓的自我颠覆,能够对一个更民主的文化有所贡献,公民在其中不但有权表达自己个别的意见与信念,更重要的是,也愿意依据新的论点与证据而质疑那些意见与信念。”

作者为意大利波隆纳大学经济史与经济思想史教授,研究领域为二十世纪经济发展机构与思想的历史、社会科学史,以及全球经济史。著有《世界银行早期的政治经济学》(The Political Economy of the World Bank: The Early Years)、《不平等简史》(Inequality. A Short History)。另编有赫绪曼作品《战后经济秩序:国家重建与国际合作》(The Postwar Economic Order: National Reconstruction and International Cooperation)。

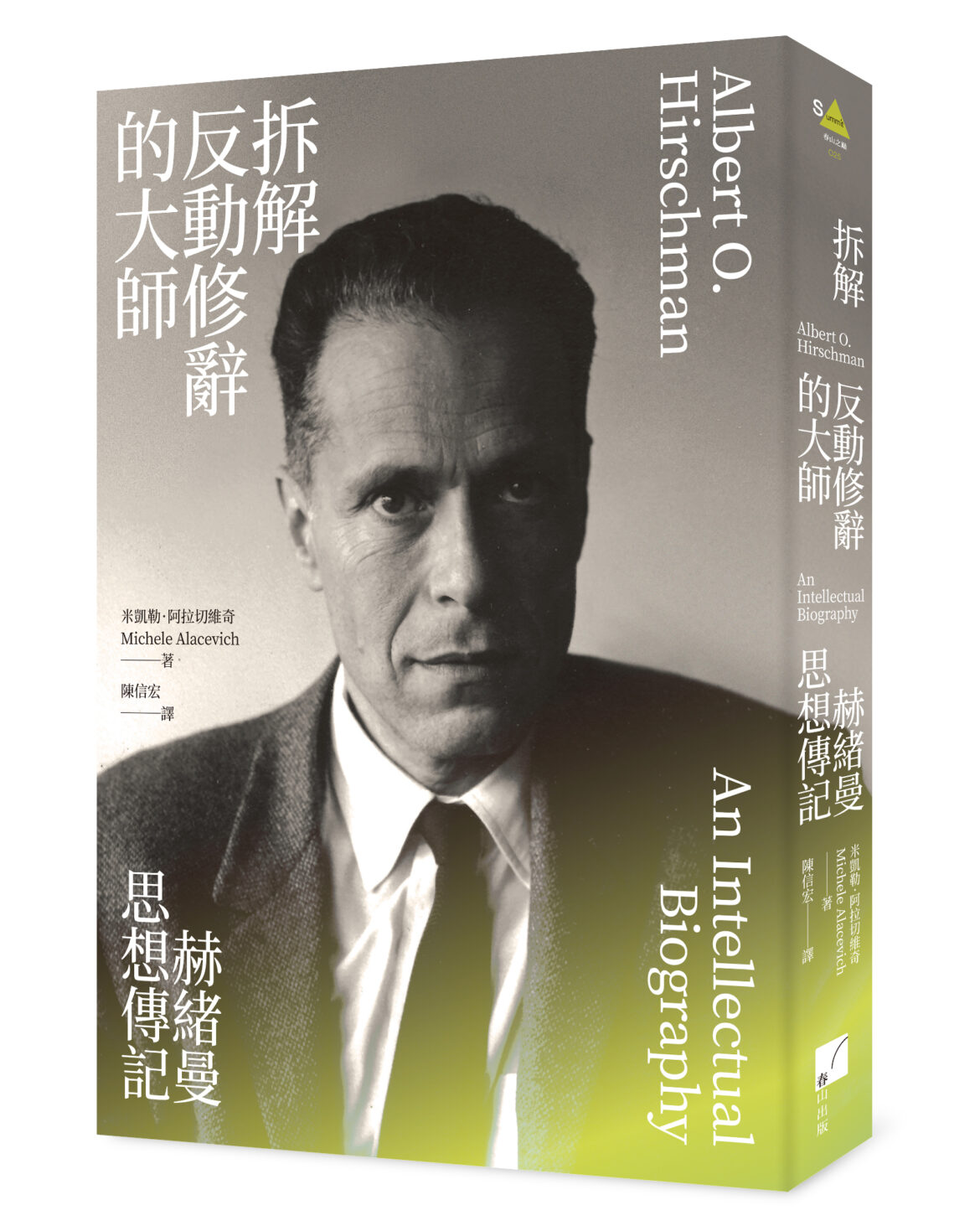

书名:《拆解反动修辞的大师:赫绪曼思想传记》

作者:米凯勒.阿拉切维奇(Michele Alacevich)

出版社:春山出版

出版时间:2024年3月