记录:研究大饥荒的职业和业余史家

另一种非官方史学活动的模式,是在官方档案资料难以获得的情况下记录被遗忘或者被掩盖的事件。致力于这种记录的人各式各样,有在学术界内部或者边缘以传统方式搜集档案的群体,也有依靠已出版但冷门的材料的记者,还有主要从事口述历史的非官方群体。

沈志华是最早在九○年代初,透过平行管道在中国学术界边缘地带记录共和国早期历史的民间史学家之一。他生于干部家庭,文革期间下乡,差一点没能考上大学。报考社科院历史研究所时,他直接到当时的社科院院长、著名的强硬派人士邓力群家中说服他。沈志华后来被录取,但在论文答辩前因向外国学者提供机密文件被捕,后入狱两年。一九八五年获释后,他已无法在学术界立足,遂南下深圳,后又前往广州,透过倒卖黄金致富,这使他能够在限制较少的情况下重新开始研究工作。一九九○年代初,他利用前苏联档案馆开放的机会,与社科院合作一个研究计划,从一九九六年持续到二○○二年,由他提供所有经费(总计超过一百万人民币),社科院提供相关手续。这样的合作十分必要,因为在没有工作单位的情况下,沈志华连护照都拿不到。为了更容易获得档案,他在莫斯科聘用俄罗斯史学家,并将大量档案资料带回中国,与国内的历史学家分享。在北大做了几年兼职研究员后,沈志华受聘于华东师范大学,并和杨奎松等具有批判态度的史学家共同建立国际冷战史中心。上海交通大学的曹树基和他们的想法接近,也是大饥荒研究的先行者之一。对这些特立独行的学者而言,运用官方体系外搜集到的资料成为彰显民间史学家身份的方式。

沈志华和杨奎松发表了一系列修正历史的作品,质疑共和国历史中一些敏感事件的官方版本。他们还运用媒体宣传自己的成果。二○一三年是韩战停火六十周年,沈志华以自己对于韩战爆发和毛泽东于一九五○年十月派军跨过鸭绿江的研究为基础,多次举办公开讲座。汪晖于二○一三年十二月撰文,认为韩战是毛泽东为了正义和革命的“人民战争”的延续,由美国和联合国军的突袭引起,杨奎松则对此做了长篇驳斥。他指出汪晖论文中的大量历史错误,并集中论述自己作为史学家的专业标准,将汪晖的论文称为“以论带史”。他特别批评汪晖将“人民战争”等同于意识形态战争,指出“人民战争”的策略最早是指中共放弃了江西苏区时期的意识形态极端主义,重新回归更温和的统一战线策略。他的结论是:“今天任何想要发挥自己政论长才的学者,如果要拿历史做证据,还是请务必先去认认真真地读一点历史书为好;涉及中共党史,最起码的,也要把《毛选》里的文章读懂吧。”他的关键论点在于专业标准,以及重视经验证据胜于“大”理论。杨奎松在不久后发表的一篇论文中进一步强调这一点,批评汪晖的概念根植于阶级斗争的理论框架而“去政治化”。和第一篇文章相比,杨奎松更明确指出,汪晖提出的是个人观点,而不是从“专业角度”去书写。在这场争论中,专业伦理要求杨奎松在澄清历史事件和提出政治观点之间做出严格区分。

另一位在学术界内从事非官方研究的史学家是南京大学的高华(一九五四—二○一一),他研究延安整风运动、长达七百页的著作《红太阳是怎样升起的》成了畅销书。这本书回到被理想化的一九五○年代,旨在追寻中共的“极权主义根源”,该起源为之后的反右运动和其他政治运动奠定基础。常成(David Chang)在一篇书评中指出,高华系统性地运用大量已发表的材料,并借用传统中国史学的分析概念,两者的有效结合使他的书对中国大众而言极具可读性。这本书的印量之高,远远超过一般大学出版社史学专著的水平,也远远超过香港读者群的数量,代表有其他平行管道积极向大陆地区传播此书。在公开讲座中,高华强调,后来承继延安整风运动模式的各类整风运动,成为中共政治策略中的结构性元素,因此也质疑文化大革命的特殊性。

直到二十一世纪初,官方历史虽然承认一九五九至一九六一年爆发过大饥荒,但一般都将其归咎于“三年自然灾害”以及各种“外交”因素:在中苏关系越趋紧绷的背景下,中国需要向苏联还债。魏格林(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)曾指出,数千万受难者绝大部分都是偏远农村中的贫农,他们受到严格的行政管控,也缺乏参与公共讨论的管道,而这确实导致知识分子很少对官方史观提出挑战。二十一世纪初,人们对饥荒的兴趣陡增,则要特别归功于另一位民间知识分子杨继绳(一九四○—)的不懈努力。杨继绳自一九六四年担任新华社记者,是一名官员,但在一九九六年退休后,他不再受制于过去的种种限制,而曾经的身份又使他能够接触到珍贵的史料和档案。虽然他的父亲在饥荒中饿死,但他直到一九八九年后依然对官方叙述坚信不疑。如今,作为《炎黄春秋》编委会的成员,他撰写并编辑大量质疑官方历史的文章,同时继续开展自己的非官方研究,搜集底层干部撰写的党内报告、内部文件、未发表的回忆录和口述证词,最终于二○○八年在香港出版成巨著《墓碑》,这本书在中国国内达到空前的流通量。

更多倡议接着出现。二○○八年前后,《星火》杂志被重新发现,人们读到对大跃进政策最早的批评文字。阎连科的小说《四书》探究了知识分子在维护这一套导致饥荒的体制中所负有的责任。二○一四年,余华在《纽约时报》发表文章,呼吁中共道歉。吴文光在二○一○年成立的“民间记忆计划”,和一群年轻的纪录片导演对农村的大饥荒见证者做了大量口述历史访谈。清华大学的社会学家郭于华对集体化时期的一个陕北村庄进行长达十年的研究,虽然不是直接针对饥荒的研究,但也为相关讨论做出重要的理论贡献。所有这些文本都在网络上产生重大影响,并向下渗入商业媒体,在十年间改变了关于饥荒的主流论述。

《墓碑》

毫无疑问,《墓碑》一书对于饥荒的主流认识影响最为重大。这本书是长达十年的档案和口述历史研究的成果。杨继绳这番事业的非官方性质,或者说其“业余性”非常明显,甚至也是作者本人在访谈中所强调的:

传统史学家面临种种限制。首先,他们自我审查。他们的思想局限了自己。他们甚至不敢记录史实,不敢说,也不敢碰。就算写了,也不能发表。就算发表了,也会被审查掉。主流学者面临这些限制。但是还有很多像我这样的非官方史学家。很多人写过被划为“右派”或者“反革命”分子的回忆录。安徽省有一位作家记述了家人是如何饿死的。有很多作家写过自己的家人挨饿。

杨继绳的“非官方”(民间)立场体现在他不注重方法论。整部著作在结构上是一部庞杂的证据汇编,而不是历史叙述,并在主题研究和地域研究之间切换,还有不少重复之处。书的引言清楚将作品定位为对公共领域的一次介入,而不是超然的史学作品:“造成中国几千万人饿死的根本原因是极权制度。”

杨继绳认为,毛泽东时期的去人性化和暴力使体制内所有人都成了双面人:“不管什么人进入极权制度这个模型,出来都是两个背靠背的连体人:专制者和奴隶的连体,即在下级面前是专制者,在上级面前是奴隶。”与平等主义的理想相反,极权制度非常等级化:对领袖不假思索的服从和对下级的暴力打压,是它的规则。因此,全体社会成员既是受害者也是加害者,既无辜又有罪。“信阳一些老干部向本书作者回忆说:‘你不打人,别人就打你。那年头,打人是一种勇敢行为。打人打得越狠,就越证明你立场坚定。对共产党忠诚。不打人不是好人。不打人你就是右倾分子,马上就有人打你。’”杨继绳按照自己的“民间”方法,整理了很多佐证暴力和大批群众死亡的内部报告、个人回忆录和资料。

读者众多的自由派刊物《南方人物周刊》,在二○一二年五月发表题为“大饥荒”的特刊,并在封面上辅以一九五九至一九六一年期间的粮食产量表。定调的社论题为“以诚实和良知祭奠饥荒”,之后有四篇深度调查报导。二○○四年,河南省光山县的一位饥荒见证者在村子里树立一座纪念碑。一位来自(安徽省阜阳县)牛寨的青年村民作家牛,出版了一本基于口述历史和当地饥荒档案的著作《大饥荒口述实录》(二○一一)。一位记者采访了四川大学的右派、八十二岁的李盛照,他多年来一直在撰写关于饥荒的报告和上访书。最后还有一篇廖伯康的访谈录。廖伯康曾任重庆市委书记,他解释自己如何在一九六二年将四川的饥荒情况汇报给杨尚昆,并因此遭到当地党员的攻击,被下放劳改农场长达二十年。报导最引人注目的一点,是不再使用“三年自然灾害”这一官方说法,而是系统地改用“大饥荒”。虽然特刊没有直接引用杨继绳的研究,但其影响是显而易见的,显示边缘出版物和主流公共领域之间的互动,或者说一种“向心”机制:一些讨论会从专业化或者海外管道逐渐进入大陆的主流媒体。

这一期《南方人物周刊》可能是中国大陆主流媒体迄今为止最具批判性的大饥荒论述,它的出现条件有必要进一步说明。特刊出版于薄熙来倒台后的几个月。薄熙来曾试图在重庆复兴毛式政治以提高自己在二○一二年党代会上成为常委的机会,但他在二○一二年三月因贪污被捕。薄熙来的支持者则试图在社群媒体上攻击杨继绳等大饥荒的批评者来提高支持度。二○一二年四月十九日,《人民日报》甘肃分社社长林治波,用他的微博认证账号(有二十三万粉丝)质疑一九六○到一九六二年的饥荒死亡数字,谴责“为了糟蹋毛主席,竟然夸张污蔑一九六○—一九六二年饿死几千万人”的阴谋。他的言论在社群媒体上引发旷日持久的争论,许多用户发文讲述自己在大饥荒期间的家族史。这个议题逐渐引起关注,《南方人物周刊》的报导可能就是对这一争论的回应,而之所以获准出版(在薄熙来的竞争对手汪洋主政的广东),是为了在十八大召开前进一步打击薄熙来的毛式政治。同年十一月十八大召开后,导演冯小刚很有技巧地在他的电影《一九四二》中加入一九五九至一九六一年大饥荒的隐喻,这部作品改编自刘震云描写战争时期饥荒的中篇小说:这也可以视为运用“隐藏文本”的一个典型案例。

虽然《墓碑》没有在中国正式发行,也没有直接管道可以买到,但它确实在中国获得强烈关注。任职于社科院的哲学学者徐友渔在一份香港刊物上将其比作亚历山大.索尔仁尼琴的《古拉格群岛》(一九七三)。杨继绳将大饥荒的根本原因归咎于“极权制度”的那篇引言也在网上广为流传。在线上和期刊中的学术争论进一步激发更多关注。二○一三年,马克思主义数学家孙经先在九月的《中国社会科学报》上挑战杨继绳计算出的饥荒死亡人数,杨继绳则在十二月的《炎黄春秋》上发表长篇驳文。二○一四年七月,两人受贺雪峰之邀参加在武汉举行的一次学术会议,在会上直接针锋相对,杨继绳再次对孙经先的批判做了详细回应,但孙经先后来试图歪曲这次争论的要点。这一场会议在网络和微信中被广泛讨论,进一步激发读者对《墓碑》的关注。另一位民间史家洪振快后来也在《炎黄春秋》上撰文驳斥孙经先。这一机制显示了平行管道的力量,借助这种管道,如《墓碑》这样由香港知名出版社出版的作品尽管被禁,也能在中国大众间传播。二○一六年,杨继绳在一场他无法出席的颁奖典礼上,透过答谢词指出:“从中原腹地到云贵高原到新疆边塞,都不时有盗版《墓碑》销售。来自全国各地的大量读者来信,给我以坚定而热情地支持。这说明,真相有强大的穿透力,它可以冲破行政权力构筑的铜墙铁壁!”《墓碑》在中国大陆的成功,也展现了向心机制在中国萌芽的公共领域中发挥作用。

民间记忆计划

前文提到的计划大都是个人计划;与之相比,“民间记忆计划”的独特之处在于它的集体参与。吴文光在一九九二年拍摄了第一部文革题材的独立纪录片,他和当时的伴侣、舞蹈家文慧于二○○四年在北京东北的草场地艺术区建立新的制作基地。他们的朋友在那里租下一间工作室,并允许他们十年免租金使用工作室的一半面积(工作室由艾未未设计,艾未未本人的工作室就在旁边)。吴文光在这里展开多个参与式的纪录片计划,包括“中国村民自治影像计划”,这个计划向村民提供摄影机,并培训他们拍摄与自己生活切身相关主题的影片(导演贾之坦就是这样加入吴文光的团体,后来继续参与他的记忆计划)。

“民间记忆计划”的名称包括“民间”二字。在二○○九年的一些探索性作品后,计划于二○一○年开始实质运作。作为参与式计划,其在草场地工作室集结一个由青年艺术家组成的驻点核心团队,除了支付他们的生活和工作费用,还提供小额补助。核心成员包括章梦奇、罗兵、舒侨、邹雪平、李新民、王海安和郭睿,每个人都为计划带来不同的背景和视角。他们大都是艺术院校的毕业生(或者刚参与计划时还在读),特别是来自天津美术学院,吴文光每年都在那里教书。不过章梦奇原来的专业是舞蹈,郭睿是历史系毕业生,而李新民则是来北京打工的农民工,在草场地做清洁和厨房工作,后来对计划产生兴趣并决定加入。计划的社会多样性反映了其非菁英的属性。其中还有一些零星的参与者。总的来说,“截至二○一四年初,先后有一百三十余人参与,一共采访了来自十九个省、两百余个村子的一千余位老人,这些采访影像和文字也正在整理,并陆续放到‘民间记忆计划’部落格,成为未来‘民间记忆档案’的一部分”。

计划一开始就致力于饥饿和人民公社食堂中的“大锅饭”主题。大多数参与者之前除了学校里讲授的标准宣传版本以外,对大饥荒毫无了解:

五十年后出发去寻找“饥饿记忆”的年轻人,和这个时代的“标准青年”类似,受制于官方教科书,置身于“背对历史,只往前看”的大环境中,绝大多数人不仅与“饥饿记忆”的历史隔绝,一九四九年以后三十年历史的真实原貌对他们来说也几近苍白。历史记忆的苍白和贫困,现实中的踉跄和迷惑,导致“精神饥饿”,于是就有了这群渴望解决“饥饿”的上路者,有了“饥饿计划”的启动,也是一年后定名为“民间记忆计划”的缘起。

在集体讨论和研究后,“民间记忆”被定为计划重心,并决定让每一位参与者前往与自己家庭有关的村子:

返回村子后的第一个动作,是记录村子老人的“三年饥饿”回忆从而打开第一道记忆之门。

这些村子老人,因为从来都属于“无足轻重者”,自然也是“最没有声音者”,无论日子如何悲怆伤痛,永远无声,过去或现在都是如此。由此,他们经历的历史也是无语和空白的。于是,这些返村者是在返回“无言”和“空白”,返回普通和常识。重要的一点还有,如此回村,并非单单是为了自己的纪录片创作,并非打猎一样收集素材、走马观花一样田野调查、目的达到就撤退的一次性动作,而是脚下踩住一块石头,结实地站在地上,接到地气,创作与现实参与并行,认知社会和自我改变同步。不仅纪录片是作品,拍摄者本人也是不断自我训练和塑造的作品。

注定,这是一场遭遇。对沉没多年的历史老人的寻找,这些“八○后”要跨过的是对“三年饥饿”也懵然不知的父母辈,意味着这是一次跨过一代人记忆空白的祖孙两代人的相遇……

计划的目标是透过回归草根(“返回普通和常识”),从而切开层层积累、纠缠矛盾的关于饥荒或掩盖饥荒的论述。不是作为指导人民的知识分子,甚至也不是为了自己的(政治或者职业)目的收集证据以重写普通人历史的知识分子(“打猎一样收集素材”),而是作为合作计划的参与者,致力于重新建立与中国乡村历史的联系,从而填平中国户籍制度造成的城市菁英与村民之间的巨大鸿沟。透过这种方式,对饥荒的调查也回到了当今的现实:一些村子仍然极度贫困,也有一些村子的经济状况相对好转,使村民不愿意讲述过去贫乏和苦难的时代。

出于这个原因,计划包含四个独立的部分:除了收集资料(录制访谈、整理访谈稿并在计划网站和其他管道发表访谈录)和记录饥荒见证者,参与者还用纪录片来拷问自己对农村生活和历史的立场,并经常组织戏剧和舞蹈表演重现他们在田野调查中遇到的重要时刻。他们常常和村民争论拍摄大饥荒纪录片的可行性,说服村民和他们交谈,同时他们也会发起一些对村民生活有实质影响的计划以“回馈”村子。第一个此类计划是筹款建立刻有饥荒死难者名字的纪念碑,以及收集和反复确认他们的名字和身份。田野调查进一步显示,很多村子里几乎没有劳动人口,老人和儿童构成大部分人口。因此,第二个计划是为年长的幸存者设立福利基金,他们常常无人抚养,第三个计划则是为儿童建立读书室或者小型图书馆。

一些参与者如章梦奇和邹雪平等每年都拍摄影片,利用过年期间的几个月拍摄素材,春天和夏天在草场地编辑,秋天举办放映会、演出和讨论会。草场地的工作坊常常爆满;除此之外,计划产生的几部影片都参加了国内和海外的电影节,或者在其他场合放映。一些参与者将每年的活动(立碑、建图书馆、关爱老人)作为自己影片的主题,一些人则致力于单一主题的研究,比如罗兵发现他在湖南老家的邻居任定其,曾经写过一本对自己的人生持批判态度的回忆录,一直追溯到中华人民共和国成立的一九四九年。罗兵的影片讲述自己如何慢慢地取得这位老人的信任,并帮助他编辑和发表手稿。罗兵的方法明确体现这个计划的非官方和草根性质:正如《星火》杂志曾在一九六○年发表过一篇村民的论文,罗兵也试图消除“村民知识分子”和公共领域之间的鸿沟。

草场地成员们开展的工作不仅是非官方的,而且完全是非商业性的,这对计划的精神至关重要。由于没有房租负担,成员们能够透过放映和演出收入以及一些补助支付日常开销。在这个意义上,他们组成了某种草根式的乌托邦社群,既不受国家的控制(虽然网站曾被短暂关闭,但大体上处在国家的雷达范围之外),也不受中国社会的商业化影响。二○一四年八月,草场地工作室的十年免租期到期,产权方大幅提高房租,迫使承租方收回这一半面积向外转租。吴文光搬到更远的北部郊区秦家屯,其他参与者则决定留在北京市中心附近,直面谋生的现实。至今为止,计划还在持续运作。

作者为法国艾克斯大学文学博士,鲁迅小说的法文译者,现任法国社会科学高等研究院中国思想史教授、香港大学名誉教授。

研究领域为中国现当代思想史、知识分子与文学。他曾长驻香港,先后任法国现代中国研究中心研究员、东京大学东洋文化研究所访问学者、香港大学助理教授,2011至2015年间担任中心研究中心主任、中心季刊China Perspectives总编辑。编有《毛时代的大众记忆:从批判性争论到重估历史》(Popular Memories of the Mao Era: From Critical Debate to Reassessing History)、《太阳花与雨伞:台湾与香港的社会行动、表达实践与政治文化》(Sunflowers and Umbrellas: Social Movements, Expressive Practices, and Political Culture in Taiwan and Hong Kong),著有《在虚构与现实之间:二十世纪初的文学、现代主义和民主》(Fictions du pouvoir chinois: Littérature, modernisme et démocratie au début du xxe siècle)等书。

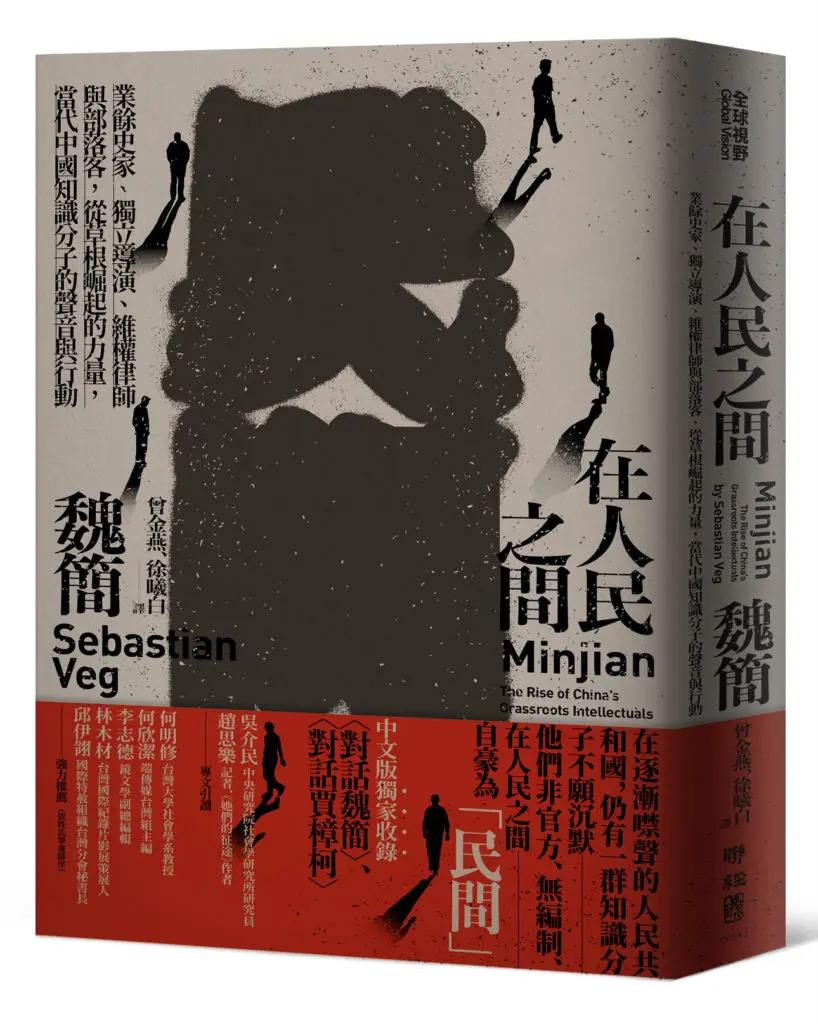

书名:《在人民之间》

作者:魏简(Sebastian Veg)

出版社:联经

出版时间:2021年9月