袁世凯、李鸿章、慈禧太后与《辛丑条约》

01

袁世凯讨伐义和团,宣布要重视和外国的关系

义和团是民间的秘密团体,宣扬通过巫术式的仪式和拳术以及习武便可以获得超人的力量,他们拒绝西方人和西方文明,不断地对以教堂为首的西方设施及人员进行排外性的袭击。其势力得以扩大的原因,在于觉察到朝廷反动意向的地方政府的庇护和援助。义和团的“团”指的是团练,意味着得到政府的承认。因此,它的口号也是“扶清灭洋”。

1899年年底,袁世凯抵达山东省的首府济南,上任后,他立刻上奏陈述了自己的政见。

于内一扫匪贼安定民生,

对外重视交际加深友好。

这只是其中的一部分,下面是任地颁发的布告:

基督教的传教获政府许可,

有保护责任,

不得妄自猜疑。

身处如此微妙的立场,还能这么旗帜鲜明地做事,正是袁世凯的作风。朝鲜的时候也是如此。此时他刚刚41岁,也许是意气风发的体现。

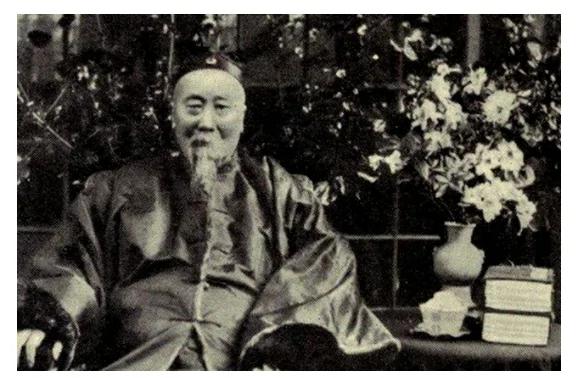

袁世凯

虽然没有直指义和团,他却宣布要重视和外国的关系,讨伐匪贼,来保护基督教。签署的条约中有此规定,清政府也无法阻拦,最多也是口头批评“做过了”而已,这和朝鲜时代同出一辙。而此时,究竟要如何镇压义和团,其实并不明了。

袁世凯的方针与实力是明摆着的。公开表示要扫荡匪贼,以及拥有少数却最精锐的部队,都为他带来了下一次的转机。义和团从山东开始迁移北上,其主要的活动舞台转向了直隶。

5月下旬发生的一件事情成为转折点。义和团在涞水县发生暴动,与清朝的军队冲突,杀伤了他们的司令。势力扩大到3万人的义和团毁坏了正在建设中的铁路,占领了涿州城。清政府这才感到惊慌,6月初连忙派遣宰相级的刚毅等人前往当地视察情况。

刚毅是满人,也是西太后的亲信。他在中日甲午战争时主张开战,很受瞩目,不过他的立场始终是以北京、中央为本位。当时有传闻说他甚至主张满人至上主义。他主张废除参与变法的光绪帝,因此在排外政策上刚毅也是当时的头号分子,可以说是代表政变后的中央政府的政治家。据说这次事件,也是他主动请缨,要前去视察。当然,他的初衷是说服暴徒让他们解散,最终让事情得以平息。没想到这次派遣,却引起了意想不到的事态发展。

义和团

5月底,义和团就毁坏了北京周边的铁路、车站和电线等,感受到了威胁的列强公使团决定于5月28日派出军队保卫外国公使馆,他们不顾清政府的制止,强行派海军从天津登陆,进入了公使馆区域的东交民巷,人数先后合起来大约有450人。外国军队的入京关系到清朝的颜面,激发了义和团的反抗情绪。

6月8日,刚毅等人与占领了涿州的义和团进行会谈。刚毅表扬义和团为“义兵”,并鼓励他们展开活动。于是,义和团在北京周边的破坏行为变本加厉,与外国士兵的冲突屡屡发生,列强也超出了保护本国国民的界限,对义和团展开了大规模杀戮。附近的民众因同情义和团而不断加入,其势力不断增大。事件非但没有平息,反而愈演愈烈。

这时,负责保卫北京城的董福祥手下的甘军,在11日瞄准了只身乘坐马车外出的日本公使馆的书记官杉山彬并将其杀害。这样一来,清政府再也无法在义和团和列强之间保持平衡了。

02

慈禧太后的一番话可以说是无人不晓

转化为排外、脱离督抚重权的清朝中央,与义和团携手合作是自然的趋势,1900年6月,清朝将义和团引入了北京。6月16日,义和团历史上绝不能缺少的日子。从这一天开始,紫禁城里召开了持续四天的御前会议。16日下午4点,共计71名官员汇集在仪鸾殿东室。西太后主持了会议,面对光绪帝等人将义和团斥责为“乱民”的意见,她说的一番话可以说是无人不晓。

法术不足恃,

岂人心亦不足恃乎?

今日中国积弱已极,

所仗者人心耳,

若并人心而失之,

何以立国?

“法术”指的是义和团的武术和巫术。到底是西太后,不会对这些东西报以期待。不过这里要注意的是“人心”与“立国”的关系,要想支撑面对列强威胁和残暴的“国家”,只能依靠义和团等支持清朝的“人心”,因此不能与“人心”所向背道而驰。

而无论是“人心”还是“立国”,不能忽视她的视野几乎仅限于北京周围这一点。这正是当时中央政府所处的环境。

会议争持不下,又持续了好几天。当然,也有人提出正论,即和列强发生冲突时,清朝在武力上远远不及,能够预见到打败仗。然而敢于提出意见的袁昶和许景澄,以及具备海外经验的中央官僚们,都受到了排挤甚至处刑。

6月19日在北京召开的会议上,西太后决定对列强宣战。

6月20日,德国公使克林德被击毙,事态已经无法挽回。21日,清政府向列强宣战。义和团也和董福祥的甘军联手,对东交民巷的外国公使馆展开了包围和攻击。这时,躲藏在公使馆的外国人、基督教徒约有4000人,75名外国人战死。

03

李鸿章的呼吁未能起到作用

李鸿章认为义和团是存在危险的。他对义和团入京提出了反对,并发电报声称:

如遇不测,或局势剧变,

各国必将合力而大举。

中国之危亡,即在旦夕也。

然而,他的呼吁最终还是未能起到作用。不仅如此,北京朝廷在宣布开战之前,命令李鸿章进京谒见。这是为了拉拢地方的督抚。只要元老人物李鸿章做出支持北京的姿态,其他的大官也会纷纷效仿。他们不停地催促李鸿章:“你早来一天,北京就早安全一天。”

对此,李鸿章回电表示答应,实际上却并未动身。原本他就不打算做徒劳之功,更不能轻举妄动,导致事态更加恶化。这时,上海的盛宣怀发来了电报。这一天是6月24日。

盛宣怀原本是李鸿章的幕僚之一。他在实业领域发挥手腕,经营了多家近代企业,是代表洋务经济的人物。当时他负责上海电报局,对内外的情报最为熟悉,在感到北方局势的危机后,他和两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等长江沿岸各省的督抚一道,商量和外国各自达成和解,也就是所谓的“东南互保”。向李鸿章发出电报,是为了征求曾经的主人、最年长的总督对此的意见。

李鸿章(中)

李鸿章本来就没有异议。第二天,他给盛宣怀发电报表示支持,他管辖的广东、广西两省也保持一致的步调。27日,得到支持的盛宣怀正式与驻上海的列强达成一致,实现东南互保。造成清朝一边在北京、天津方面和列强交战,一边在南方维持着和平关系,形成了两面政策。

地方的督抚重权,俨然已经违背了中央的垂帘听政,因此,对外战争也仅仅限于北京、天津局部地区,逃脱了全面沦陷的局面。78岁的李鸿章,也是发挥了重要作用的其中一员。

对外宣战进入战争状态的北京朝廷,依然要求李鸿章进京。7月8日,李鸿章接到命令,再次被任命为直隶总督和北洋大臣,并前往北京。可是,李鸿章却迟迟没有动身。受到一再催促后,16日他才从广州出发,21日终于抵达上海。

04

这是列强们的理论,八国联军的攻击势在必行

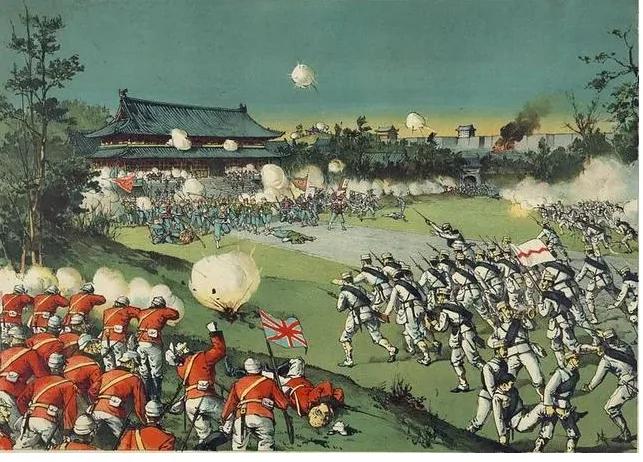

无论理由如何,一个“文明国家”对代表一国的外交官进行攻击和杀害,以及危害一国的在外公馆等,是违背常识的野蛮行为,不管之前他们是如何虐待和压迫中国的。这是列强们的理论。八国联军的攻击势在必行。

正如李鸿章所料,各国果然“大举”进攻。两万人的联军登陆,摧毁了聂士成的武毅军后占领了天津。北京朝廷为了挽回局势,8月7日任命李鸿章为全权大臣负责谈判。离进攻北京还有一周时间。可是,李鸿章仍然按兵不动。

8月14日,联军又直捣北京救出了受到攻击的外国人。15日,西太后和光绪帝等人逃离北京,前往西安避难。之后,列强给清朝打上了违反国际公法、反人道主义、对文明犯下罪行的烙印,提出“黄祸论”,开始了无情的“惩罚”。

北京陷落后,袁世凯向各地派出自己的亲兵,直接下令让他们保护外国人、杀戮义和团。当时,在中国的军队中,只有采取这一行动的部队生存了下来,袁世凯也通过这一行动和武力获得了内外的信赖。

在义和团事件的整个过程中,曾经主导中央政府的重要人物,几乎都销声匿迹了。有人被当作战犯处死,有人战前就死了,或是自杀,就算有人活下来也不再露面。例如,拥护义和团的毓贤,已经被调职为山西巡抚,却还是被处死;排外派的代表人物刚毅等,列强要求对其处刑,由于其人已死,仅被剥夺了官位而已。

李鸿章未曾想过要逃避。9月19日,他以高龄之躯抵达天津,就任直隶总督后前往北京,接着又马不停蹄地与同样受封为全权大臣的庆亲王奕劻联名和各国公使取得联系,开始议和谈判。这一天是10月15日。

虽说进入了谈判,李鸿章却没有什么绝招。联军已经派出了4万人,要想让他们停战撤兵,只能接受他们提出的条件。为了缓和局势,李鸿章倾注了全力。

05

中国从属性的国际地位,由此尘埃落定

李鸿章只能站在北京的立场上行动。他在广州担任总督时,一直违背中央的意志,还参与了东南互保。这无疑是出于地方立场上的举措。然而,为了与列强议和并顺应他们的意愿修复关系,他也不得不承认与地方利益相抵触的条款。支付赔款就是一个典型代表,最终还是会被转嫁给地方,掠夺他们的财源。由此,中央与地方的分裂初见端倪。

与列强的谈判历时一年之久,1901年9月7日,清朝与11个国家代表签署了《辛丑条约》。相当于当时人口每人一两白银,总计4.5亿两的天文数字的赔款,以及在北京周边指定地区的列强驻兵权等等,都纳入了“惩罚”当中。中国从属性的国际地位,由此尘埃落定。

李鸿章

长达一年的谈判,对年老的李鸿章来说已经是不堪重负。他自己曾表示,长期的焦虑加上经常失眠,食欲也有所减退。他赖以支撑的,也许是他认为克服这一难关非己莫属,年轻时就不曾改变过的自负吧。

其中,沙俄的态度尤为强硬。义和团起义时,沙俄就独自以保卫东清铁路为由派出大军,占领了东三省。因此,李鸿章不得不就撤兵一事和沙俄谈判。

沙俄与李鸿章暗地进行谈判,起草了几乎独占整个东三省的条约草案,觉察此事的日英两国,联合刘坤一、张之洞等地方督抚,阻止了条约的签署。之后,沙俄的撤兵问题演变为国际政治问题,不久后引发了日俄战争。

一面是沙俄的强硬态度,一面是内外的反对之声,夹在当中的李鸿章苦不堪言。据说,沙俄代表在签署《辛丑条约》后,也一直逼迫患病中的李鸿章在条约草案上签名。作为把沙俄引入了东三省这一亲俄政策的报应,李鸿章可以说是自作自受。这么说虽然过于苛刻,但这原本就是政治家背负的责任。

可以说,李鸿章一生极为健康。他自己评价,从政40多年,从未因病休息过。在日本马关脸上受了枪伤那次,竟是他生平第一次就医。

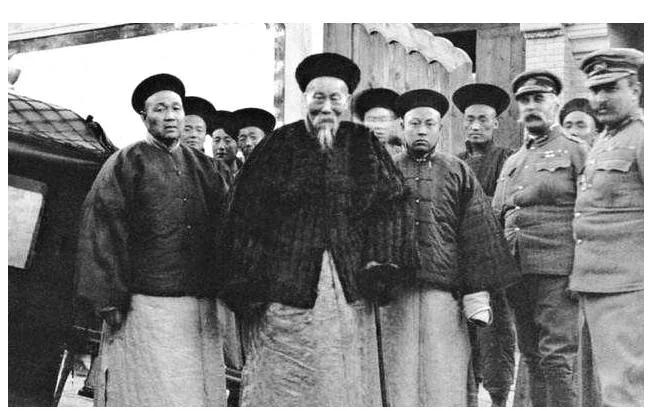

奕劻(右一坐者)、李鸿章(右二坐者)代表清廷签订《辛丑条约》

残酷的北京谈判,到底还是侵蚀了李鸿章的健康。1901年10月30日深夜,他大量咯血引发病危,11月7日那天与世长辞,享年79岁,谥号文忠。

他临终前留下了一首诗,其中一段写道:

秋风宝剑孤臣泪,

落日旌旗大将坛。

海外尘氛犹未息,

诸君莫作等闲看。